☆「子どものためのクリティカル・シンキング」(12/2)にご参加下さった皆さま、どうもありがとうございました!

☆ Wonderful☆Kidsは、子どもたちの考える力を伸ばし、「生きる力」を伸ばすスクールです!

ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆ ミ☆

こんにちは。Wonderful☆Kidsの狩野みきです。

気がつけば12月…早いですね。

今日は、私が長いこと「考えること」と英語を教えている小3の女の子が書いた、「言葉がある意味」という作文をご紹介したいと思います。

普段、小学生に作文を書かせることは滅多にしません。この作文は、色々な意味で特別でした。

どう特別だったかと言いますと…それは、この女の子が一時期見せていた、日頃の態度に遡ります。

この女の子は一時期、自分が「してほしいこと」はどんどん口に出すけれど、他のお友だちや私が「○○してね」と言うと返事すらしない、無視する(スルーする?)ということが続いていました。そろそろプレ思春期なのかなぁ、と思いつつ、自分の要求だけ一方的に言うその姿に、なんとも悲しい気持ちがしたものでした。

そこで私は彼女と一対一で話をして、「最近、他の人の言うことに返事しないことが多いよね。聞こえているみたいなのに返事をしないのはどうして?」と尋ねましたが、無言。

そこで「無視されちゃった人はどんな気持ちだったかなぁ。ねえ、そもそも言葉ってなんのためにあるの?」と問いかけると「自分の気持ちを伝えるため」と即答。

「自分の気持ちを伝えるだけ?それだけ?」ともう一度聞くと「うん」。

日頃から「相手の立場に立って考えよう」としつこく言っているのに、自分の気持ちを伝える「相手」が尊重されていないことに愕然としました。そして、「本当にそう思っているのなら、あなたに英語をこれ以上教えていいのかどうか、私にはわからなくなっちゃうよ。英語も言葉でしょう。自分の気持ちを伝えるためにだけ言葉があるって思ってる人に、英語を教えてもあまり意味がない気がする」とけっこう厳しい口調で言いました。

すると、女の子が泣き出し…「私、英語勉強したいです」と言ってきます。私が「なんで?」と聞くと「英語の歌とか、もっと歌えるようになりたい」との答え。

でもね、言葉は一方的に何かを伝えるためのものだって思っているのなら、英語は勉強してもあんまり意味がないと思うの。もしも英語を本当に勉強したいのなら、「言葉はなんのためにあるのか」っていうことを考えてもらいたいな。作文にでも書いてみてくれる?

…と(鬼教師の)私が言うと、「書く!」と目の前ですぐ紙を取り出しました。ところが、勢いよく紙の前に座ったものの、私が側で別のことをしながら眺めていると、「うーん、ダメだ!」「あーーー!!わからない!」「どうすればいいの!!!」ともがいている様子。

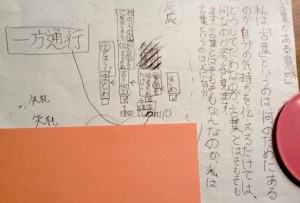

「すごく難しいことを書く時は、書く前にメモを作ってみるといいよ」と言うと、「そっかー」と嬉しそうにメモ(アウトライン)を作り始めました。

その「メモ」はどんなものだったかと言うと(紙の中央部分にあります。画像をクリックするともっと大きく見ることができます)…

このようなアウトラインを作るやり方は教えたことはないのですが、以前「構成」についてはレッスンでやったことがあり、その時の「きねづか」でしょうか、かなりしっかりとした構成がメモの段階ででき上がっていたようです。

しばらくすると、「『反応』ってどんな字を書くの?」と聞いてきたので、二人で漢和辞典やら国語辞典やらを引いて、「辞書って楽しいねー」とおしゃべり。でも楽しそうだったのもつかの間、また悩みに悩んだ様子で執筆に戻り、結局、計2時間かかって作文を一人で書き上げました。

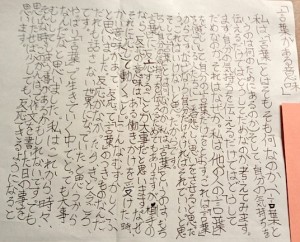

そして、見事完成。「読まれるの緊張するなぁ」と言いながら私に手渡してくれたのが、こちらの作文です(画像をクリックするともっと大きく見ることができます)。

「言葉とはそもそも何なのか、自分の気持ちを伝えるだけではどうしてだめなのか」という問題提起に始まり、「私は、他の人の『言葉』をむしして、自分の言葉だけを通す。これは『言葉』を使っている人たちに一番悲しい思いをさせると思った」とあります。そして、「言葉」を「反応」という言葉と結びつけて、「やっぱり『言葉』って生きていく中で、とっても大事なんだなと思いました」と結んでいます。

私はこの作文を読みながら、涙が止まりませんでした。よくがんばったね、よく考えたね、よくここまで書けたね、と何度も言いました(今これを書きながら、また涙ぐんでいます)。

と同時に、考える力を伸ばしてやれば小学3年生でもここまで考えることができるし、また、それを説得力のある形で文章にできるんだ、ということをこの女の子には教えてもらいました。この作文で私がこの子を「助けた」のは、辞書の引き方と、メモを作った方がいいんじゃないか、という提案の部分だけです。あとは(信じられないかもしれませんが)彼女が全て私の目の前で一人で書き上げたものです。

子どもに難しいことを考えさせるなんて無理でしょう、という大人の方は多いです。でも、難しいことは「大切なこと」であることも多く、フランスの映画「ちいさな哲学者たち」で幼稚園生が「生きる意味とは」「自由って何」という難問に取り組んですばらしい考えを出してきたように、子どもたちは「考える」環境さえ整えてやれば、とてつもなく深いことを考えたり言ってきたりします。

先ほどの女の子、書き上がった時には「あー、終わったー!たいへんだったけど、すごい達成感!」と目をキラキラと輝かせていました。

そうなんです。考えることって、たいへんだけれど、本当に楽しいんです。

先日開催した「子どものためのクリティカル・シンキング」の単発イベントでもそうでしたが、大人でも難しいかな…と思うような難問でも、子どもにわかるような形で問いかけてやると皆、目を輝かせて取り組んでくれます。道なき道を開拓する冒険のような感じでしょうか。イベントが終わった時に何人もの子どもが「あー、おもしろかった!」と言っているのを聞いて、とても励まされました。

小学生に「考えること」を教えていていつも感じるのは、小学低学年ぐらいの子どもにとって「論理」は頭の奥からうんうんひねり出してくるものではなく、皮膚のすぐ下ぐらいに当たり前のように芽が出るのを待っているのではないか、ということです。子どもって、ものすごく論理的なんですよ。

ちなみに、作文を書いてくれた女の子はもともと言語表現がかなり得意な子なので、私の方から「作文」という課題を出しました。でも、もちろん、考えた内容を「作文」という形で常にアウトプットすべきだ、とは私は思ってはいません。口頭で、絵で、音楽で、はたまたダンスで、あるいはもっと別の表現手段で…子どもが表現できる手段は子どもの数だけ種類があると思っています。

明日は、作文を書いてくれた女の子の、英語のレッスン日です。言葉とは何か、ということを考え抜いてくれた後の、はじめてのレッスン。いつも以上に気合いが入ります。

☆コメントはこのサイト上のコメント・ボックス、あるいは、Wonderful☆Kidsのフェイスブックページに寄せていただけるとたいへん嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。